发布时间:2019.12.18 浏览量:790次

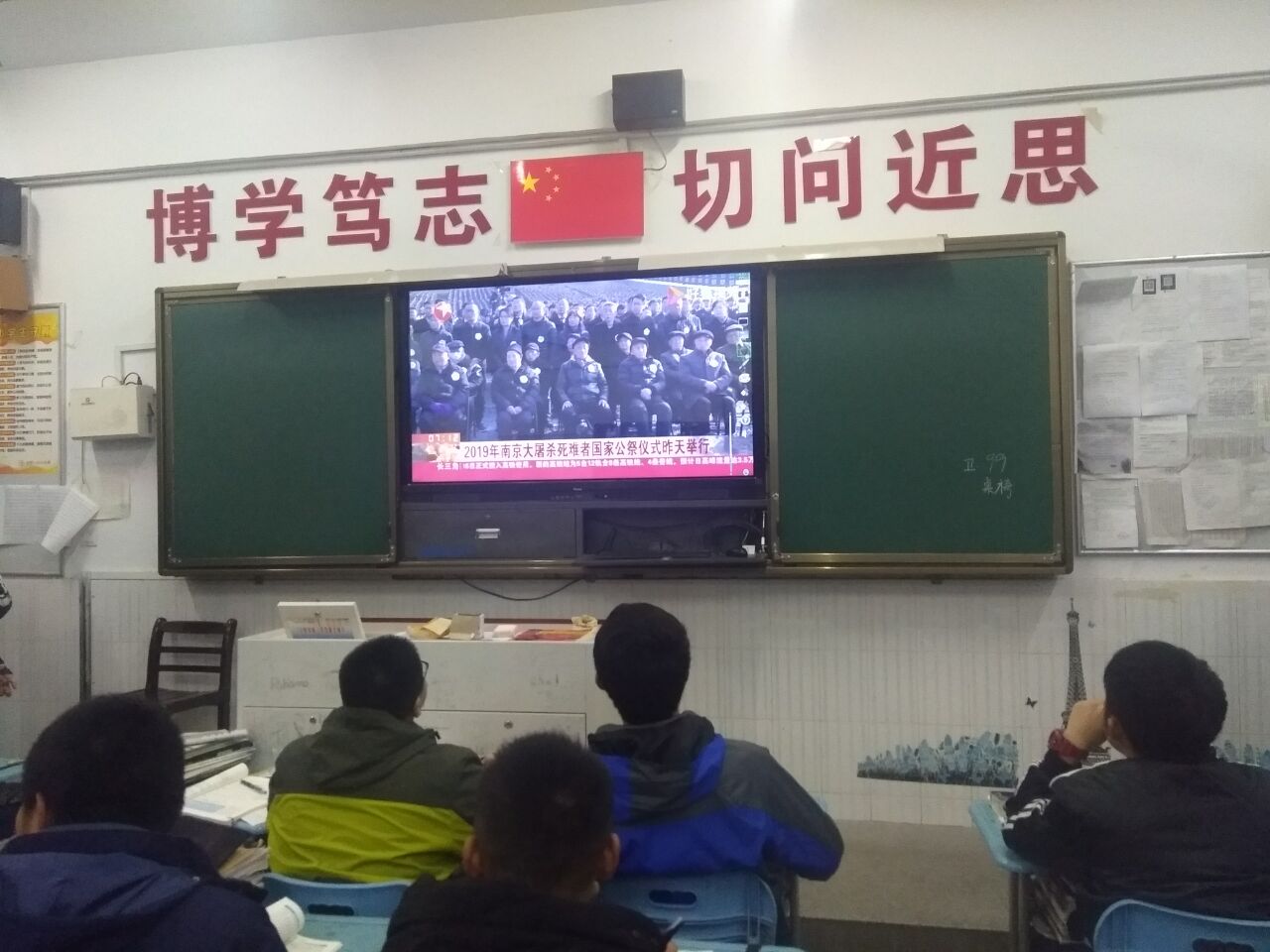

十二月十三日,是南京大屠杀的国家公祭日。但事实上,我对于十二月的记忆,只剩下“双十二”该买点什么东西了。在周日开的班会课上,我才恍然想起这个日子。当我开始有愧于此时,旁观周围的人,原来我不是个例。

我开始思考,这个较为普遍的现象背后所透露的问题——爱国主义精神的缺乏,究竟是谁的失职?

难道,每周一次的升旗仪式上我们没有目视敬礼?难道,激昂的国歌声响起时我们没有在心中默唱?难道,贴在教室前的社会主义核心价值观我们没有背过?陆游的《示儿》,岳飞的《满江红》,文天祥的《过零丁洋》,我们哪一首不能背的滚瓜烂熟?但我们却记不住十二月十三日是什么日子。

我试图进一步观察他们,看他们是否有哪怕是一丝丝的愧疚。

班会由三个同学主持——吴疆、刘烁、沈钟阳。内容大致分为了三个板块:背景、过程、意义。一开始,同学们大多数都还在“埋头苦读”,当听到骚动时候,瞥了一眼,没意思,继续埋头。甚至,我听到有的同学不知什么缘故在小声轻笑,脸上没有丝毫沉重与压抑。

就这样,像上“历史课”一样,班会很快就结束了。同学们纷纷鼓掌,似乎在庆幸可以好好写作业了。

“平常的班会课这样就算了,今天的班会课你们还这样!”吴疆终于按耐不住了,他又说道:“同学们,请放下你们手中的笔。三十万!这是什么概念?我们一六八全校上下不过五千人,每次升旗仪式时已经是黑压压的一片。那是一个个鲜活的生命啊!现在,我想请几位同学谈谈,从个人角度,我们应该怎样牢记历史,缅怀先烈。”

同学们自然是不积极的,吴疆点了江泰宇。

“我们应该好好学习,做好准备,长大后为国家做出贡献。”很明显,这是为了应付的答案。

冯良颉这时主动举手。

“我们大多数人对三十万这个数字是麻木的,在他们眼里,三十万和三十不过差了几个零而已。要知道,三十万是一加一加一加了三十万次之后的结果啊!所以,我们不能够仅仅从数字上来牢记,我们要真实地了解当时的真相,他们究竟是怎么样被侵害的!”

余学春也跃跃欲试,同学们都开始思考了。

“我认为,牢记历史,缅怀先烈不能从个人角度去谈。因为没有那一个人会真正地因为这三十万遇难者感到深切的悲痛,除非是他们的亲人或周围的人。我们不是当事人,我们一定是无法体会到那种痛苦的。但是,退一步说,因为我们有一个共同的中国,所以我们才应该去祭奠,去牢记,去缅怀。”

同学们都点头表示认同,参与到热烈讨论中。我也终于发现了他们“未泯”的良知。

由此,我开始思考爱国的本质。其实无论是爱国,爱社会,还是爱家庭,爱班级,我们都处于一种集体之中,有大有小,与我们的关联度也有大有小。如果,你是其中一员,那么你的变化就一定会对他们造成影响,不在一个集体之中,自然没有影响。

比如说,南京大屠杀,一定是南京城这个大集体受到最大影响,而其他城市与南京一起,又构成了国家这个集体,自然对其他城市来说,关联度小,影响就小。人们自然不会有那么深的感受。

再比如,班级是一个集体,我们是班级中的一员,所以我的变化对同班级的同学就会有很大影响。

所以,爱国问题本质是集体的问题。要想某个变化对所有人都产生影响,那就要增加集体的关联度。就像一张大而密的网一样,牵一发而动全身。

这其实就类似于习主席提出的“人类命运共同体”,当我们所有人成为一个共同体,每个人的生老病死,都将同进同退,才能真正做到牢记历史、缅怀先烈。

(供稿:高二13班 审稿:吕婷婷)

微信公众号

0551-63803900/63803905

0551-63803900/63803905

咨询热线

集团学校地址